城市数据团2017-03-12

关于所谓的住宅空置现象,很多城市研究和房地产领域的朋友们都做过很不错的工作,有的利用灯光数据、有的利用水电消耗数据、有的利用定位数据、有的利用街道交叉口及相关的城市商业POI数据。

这些方法都很好。但我们也可以从更本质上去思考这个问题:

住宅空置现象的本质其实是:在某一特定空间单元内的住宅有效居住率。

用公式进行简单解释的话:

某地区的住宅有效居住率=某地区常住人口总规模/某地区住宅总规模

按照这个思路的话,研究住宅空置率的工作就很简单了。先看第一个问题:

上海到底有多少住宅呢?

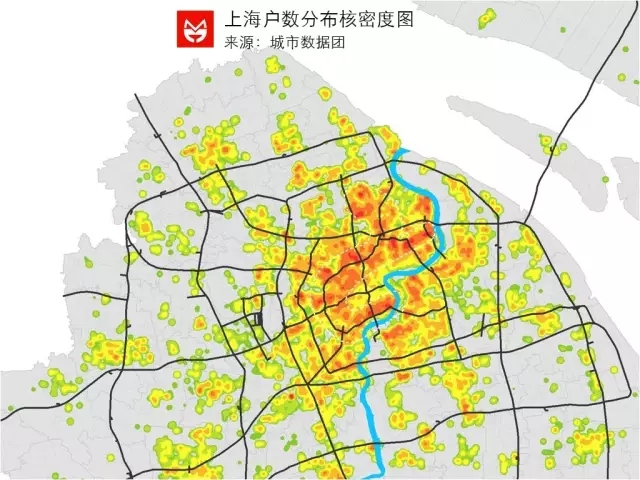

根据数据团对于各大房产网站(链家/安居客等)的数据整理统计,上海市辖区范围内共计约有2.6万个小区。这些小区的分布如下图所示:

可以清楚地看到,上海的小区高密度地分布在市中心和市北地区。呈现出如此明显的特征,主要是由于市北地区和市中心的路网更加密集,小区的规模也较小所致。

事实上,仅从小区的数量而言,其实并不能很好地反应上海的住宅量,每个小区的规模差异。我们必须观察到更微观。那么问题来了:

这2.6万多个小区内共有多少套住宅呢?

请看下图:

根据数据团的整理统计,在上海市内的2.6万个小区内,一共约有760万套住宅。

从分布上看,单套住宅密度的分布呈现出与小区密度分布完全不同的特征:虽然市中心的小区密度较高,但住宅套数的却在市中心形成了一个空心的环,密集在逸仙路高架-中山北路-中山西路-中山南路一线,以及浦东滨江地区。

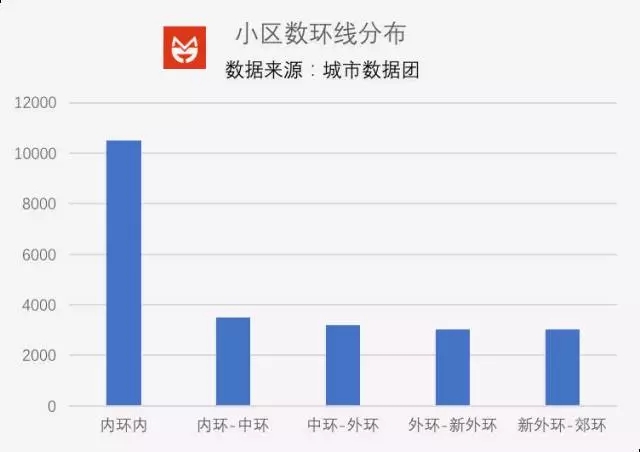

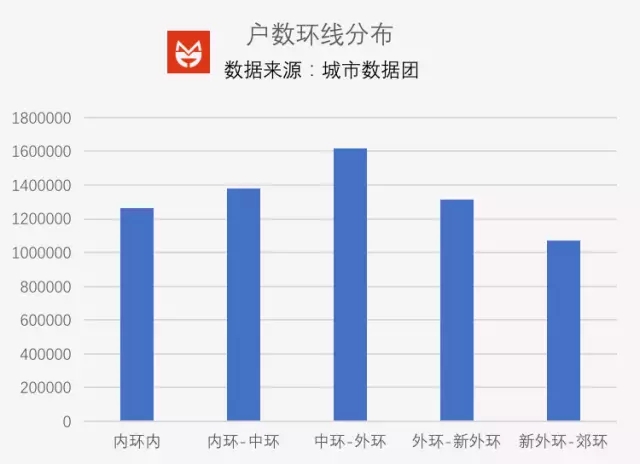

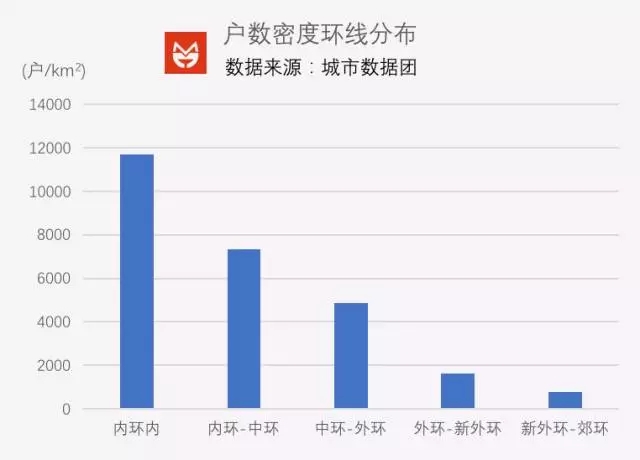

我们可以按照环线为单元,再统计以上两组数据,请看下图:

我们可以看到:

从小区数量来看,有近50%的小区位于内环以内,平均每个小区约120套住宅,余下的小区则相对均量地分布在各个环线内;

而从住宅套数(户数)来看,中外环地区规模最大,一共有160万套住宅;其次为内中环地区,一共约有140万套;

如果从密度来看,内环内的住宅密度最高,每平方公里约有12000套住宅。

根据以上这组数据,我们可以初步判断一下上海市的住宅有效居住率了。按照官方统计,上海常住人口数量是2415万,那么上海每套住宅的平均居住人数约为:3.16人/套。

这个数字是高还是低呢?我们可以根据普查的官方数据做一个比对。

上海统计年鉴(更新至2016年)给出了以下两组数据:

在主要年份社会经济主要指标(2015)统计中,上海2015年的总户数(这里的户数指家庭数并非住宅套数)为:536.76万户(户籍人口),2.7人/户。

在全市居民家庭生活基本情况(2015)统计中,官方在户均人口指标上给出了三个数字:2.62(全市)2.64(城镇)2.47(农村)。

综合这两组数据,上海市每个家庭的人口应在2.6~2.7人之间。按照2415万常住人口计算,上海需要900万套左右的住宅,才能满足一家一套房的需求。

很明显,900万套的假设与我们所采集住宅总量的760万套显然存在一定的差距。当然,由于我们以正式居住小区来采集户数,那么意味着可能漏损了市区棚户和郊区农民住宅的统计。但即使如此,我们也可以得到这样一个初步结论:

对于上海的人口而言,这座城市的房子只是勉强够住而已。

简单而言,上海的总家庭数略大于上海的住宅总套数。上海住宅供应规模和实际常住人口规模相比,应当基本平衡,甚至略有不足。

但是,总体情况并不代表微观情况。虽然住宅和常住人口在总量上基本平衡,但在微观上的分布是否一致呢?

我们已经知道了住宅的微观分布了,再来看看人口吧。由于官方统计的人口数据的时空颗粒度只到区县水平,在此使用一下脉策数据科技提供给我们的上海实时人口字典数据平台,来对这个问题进行研究。

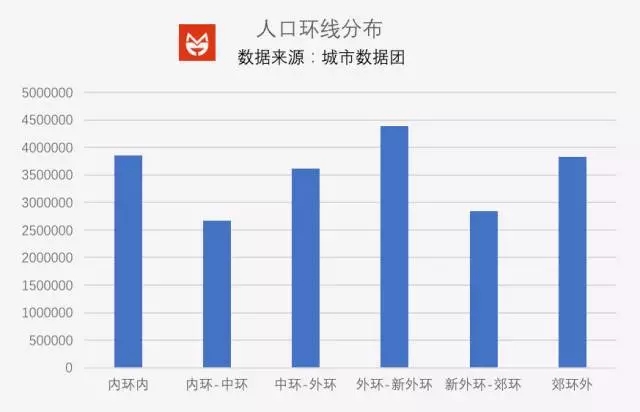

我们把这个数据平台提供的各个环线的人口数据分别进行了统计,请看下图:

我们可以看到:

上海市人口最多的环线为外环到新外环一线,常住人口大约有450万人;

人口总量排名第二为内环内,常住人口有大约400万;

而人口最少的则为内中环间,常住人口约250万。

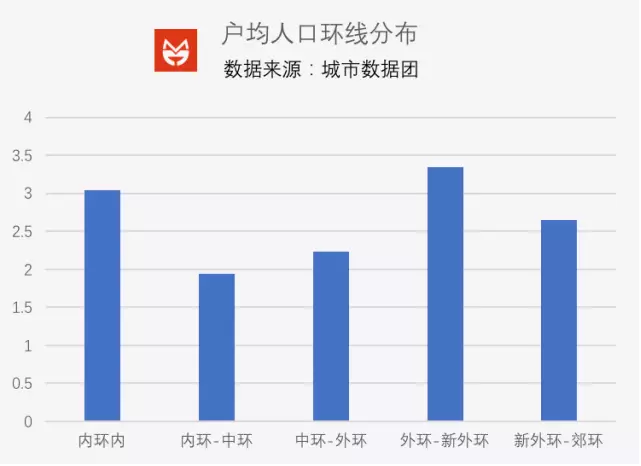

我们利用公式某地区的住宅有效居住率=某地区常住人口总规模/某地区住宅总规模,将汇总到环线的住宅套数与常住人口数量相除,可以得到下图:

可以看到:

户均人口的环线分布规律与人口分布的态势基本相符;

内环内的户均人口约为3人,与上海市平均水平基本保持一致。

内中环、中外环地区的户均人口均在2.5人以下,远远低于上海的平均水平。

(注:由于新外环以外地区存在大量农村住宅,因此数据不具代表性)。

从这组数据中,我们有理由怀疑在户均人口2.5以下的中环至外环地区,应当存在一定程度的住宅空置,或者住宅居住效率不高的情况。

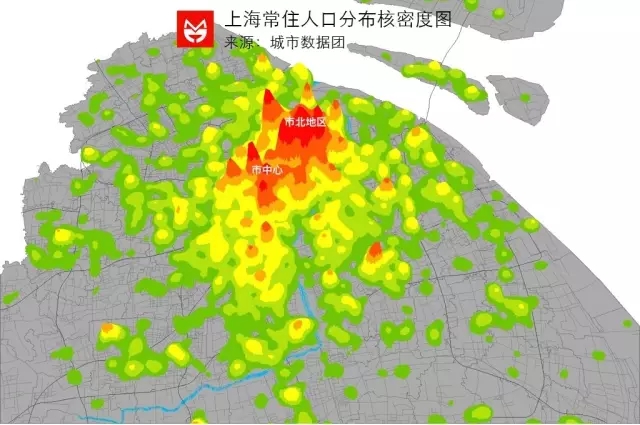

但仅仅在环线尺度上分析还不够精细,再结合平方公里精度的常住人口数据,我们可以看到更微观的人口空间分布结构:

可以清楚地看到:上海市的人口高密度地集中在市区,但具体而言,人口的高密度聚集区的分布并不在市中心,而主要在市北、彭浦和曹杨地区。

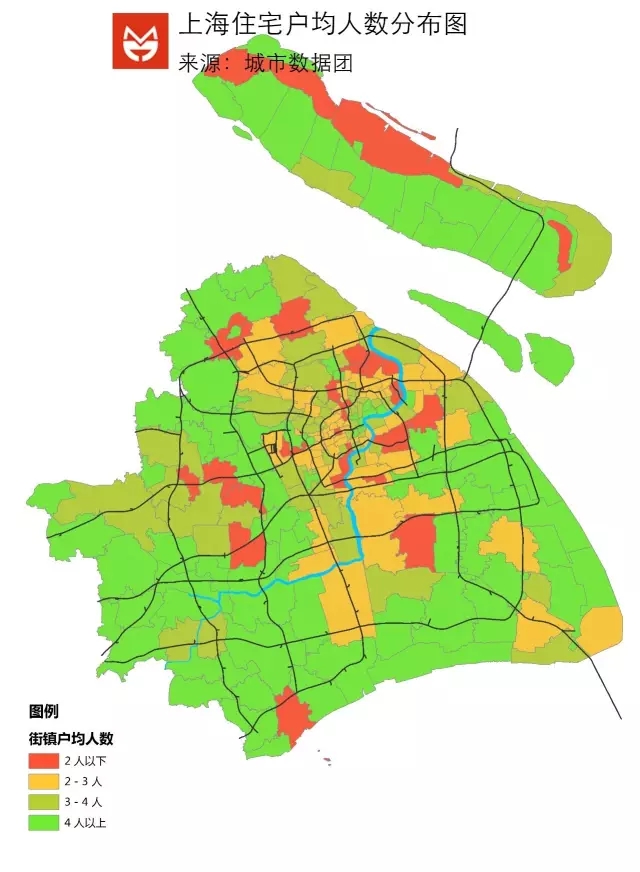

然后我们再利用公式某地区的住宅有效居住率=某地区常住人口总规模/某地区住宅总规模,将精度为街镇的住宅套数与常住人口数量相除,就可以得到下图:

上图中的红色地区,就是套均人口低于2的地区。和上海平均水平3.16相比,这些地区的住宅供应规模与常住人口规模显著失衡。

我们可以看到,别墅和豪宅集聚区很容易成为套均人口过低的疑似空置地区:

比如新江湾城街道,套均人口只有0.8人;

比如金桥镇,套均人口只有1.1人;

比如泗泾镇,套均人口只有1.6人;

比如斜土路等徐汇滨江地区,套均人口只有1.6人。

而反过来,建筑年代久远的旧区和老城区则容易成为套均人口较高的人口集聚地区:

比如豫园街道,套均人口达到了全市最高的8.3人

比如提篮桥地区,套均人口也达到了8人;

比如外滩街道,套均人口达到了6.3人;

比如仙霞街道、彭浦新村和平凉路地区,套均人口均达到了5.7人。

可以看到,通过以上套均人口的计算,我们就可以方便地建立一个评估城市住宅有效居住率的方法。而这一指标既可以在城市尺度上评估,也可以在区县、街道、甚至小区层面进行评估。

当然,有了评估和计算的方法之后,却还有最后一个问题:

住宅有效居住率的高低意味着什么呢?

当一个地区被判定为住宅有效居住率过低时,这个地区的住宅资产究竟是否存在风险?是否还应当在该地区继续提供居住功能?

当一个地区被判定为住宅有效居住率过高时,这个地区是不是存在城市更新改造的契机?是否应该提供更多的居住单元满足居民需求呢?

这些问题,让我们一边继续研究,一边也交给这座城市的管理者和运营者,比如政府部门、开发商、商业物业等一起去思考吧。